はじめに

猫を飼われている飼い主さんの中でもあまり知られていない病気があります。

それは猫伝染性腹膜炎(FIP)と呼ばれる感染症で、ペットショップからお家へやってきた頃の可愛い子猫に発症することが多い、猫コロナウイルスを原因とする全身的なウイルス感染症です。そして、FIPは一旦発症してしまうと、従来から行われている標準的な治療法をおこなってもほぼ助けることが出来ない不治の病とされていました。(致死率ほぼ100%)

私も獣医師になってから何度もFIPに罹患した猫ちゃんを診察・治療した経験がありますが、何とかして助けてあげたい!と、インターフェロンを投与したり、ステロイドを投与したりして治療を行ってきましたが、やはり致死率は依然として100%であり、標準的な治療法でFIPから治った猫ちゃんは1頭も診たことがありませんでした。

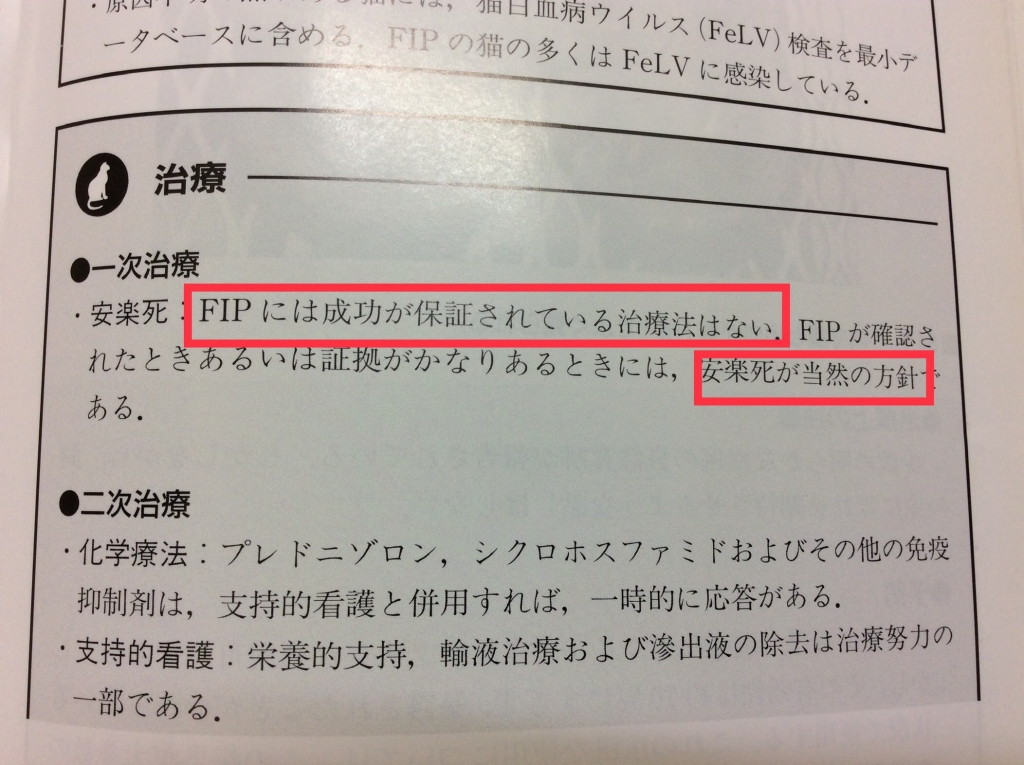

手持ちの古めの獣医学書(猫の疾病 メディカルサイエンス社より)を見てみると、

FIPのページには、

一次治療のところに、「FIPには成功が保証されている治療法はない、FIPが確認されたときあるいは証拠がかなりあるときには、安楽死が当然の方針である」と記載があります。

このように、昔から獣医師の中では、「FIPは致死率100%」というのが今までの獣医学の常識だったのではないでしょうか。

猫伝染性腹膜炎(FIP)とは?

猫の伝染性腹膜炎(FIP)はペットの猫では珍しくはないもののそれほど多くはない病気です。一般的な動物病院では年間1~2例くらい来院があるかないか程度のどちらかというと珍しい病気で、典型的な症状が出ていない場合はなかなか診断にたどり着かないこともあるかも知れません。

この病気は通常、3か月齢~3歳の猫に発症することが多く、病気の猫の50%は1歳未満だと言われています。ただし、高齢猫であれば安心という訳ではなく、FIPはどんな年齢の猫でも発症する可能性があり、免疫力が弱まっている高齢猫でもリスクが高くなります。当院においても10歳以上の高齢猫をFIPと診断し治療しているケースが何例かあります。

- ウェットタイプのFIP

FIPは症状によって大きく2つのタイプに分類されており、腹水や胸水が貯まる「ウエットタイプ」のFIPと、腹水や胸水がみられない「ドライタイプ」のFIPがあります。

あまり一般的にはなっていませんが、その他にも、両者の特徴を併せ持っているタイプのFIP(混合タイプ)も意外と多くあります。

ウェットFIPは、細胞性免疫が働かない猫で発症しFIPウイルスが激しい抗体の形成を引き起こすことで、食欲不振、活動性の低下、抗生物質治療に反応しない高熱が見られるようになり、しばらくすると、腹水(滲出液)が貯まってきて腹部が膨満し、または胸腔内に胸水(滲出液)が貯留することで呼吸困難が引き起こされます。その他の症状として、嘔吐や下痢または黄疸が見られることがあります。

- ドライタイプのFIP

ドライタイプFIPでは、症状が全く無いことや、元気や食欲が若干無くなり徐々に体重が減少していくこともあり、見過ごされがちなケースも結構あると思われます。

何となく元気や食欲が無くて痩せてきている猫ちゃんは実はドライタイプのFIPかもしれません。

ドライタイプFIPでもウエットタイプFIPと同様に、元気・食欲の低下、抗生物質治療に反応しない発熱などがよく見られる症状です。ただ、これはFIPに特徴的な症状では無く、その他の病気でも似たような症状が見られるため、ウエットタイプFIPに比べて診断が難しいです。ドライタイプFIPの猫の10%では、時間の経過とともに脳にダメージが生じてしまい、神経症状(協調運動の欠如、けいれん、性格の変化など)が発生することがあります。眼の症状としては、ぶどう膜炎がみられることがあります。

FIPの診断方法

腹部や胸部に滲出液を伴うウエットタイプでは、心臓病や、肝臓病、腎臓病などの症状に似ていますし、腫瘍や、細菌感染症などの症状ともよく似ているため、各種検査を行って鑑別や見極めが必要になります。

FIPの症例では、発熱(40℃以上とか)が認められ、一般的な血液検査において、貧血が見られることが多く、白血球数の増加、好中球数の増加、リンパ球数が減少することが多いです。エコー検査で診て腹水や胸水がある場合、針で刺すとFIPだと黄色の透明で粘稠性のある液体が採取されますので、見た目で大まかに仮診断ができます。

ウエットタイプで腹水や胸水が採取できた場合は、PCR検査を使ってウイルスを検出することができます。この方法は非常に正確であり、PCR検査が陽性と出ればFIPとほぼ確定診断することができます。ドライタイプでは腹水や胸水が貯まっておらず採取出来ないため、血液を採取してPCR検査に提出します。FCoVの遺伝子検査は検査センターに提出する検体により検出感度が異なるため、なるべく感度が高いと思われる検体を採取して検査センターへ提出します。

- ウェットタイプ

1.胸水・腹水(感度:80~90%)

2.血液(感度:~70%)

- ドライタイプ

1.肉芽腫の針生検(感度:80~90%)

2.脳脊髄液(神経症状ありの感度:~80%)

3.血液(感度:~70%)

腹水や胸水が採取できた場合はその液体を検査センターに提出するのが良く、腹水や胸水が採取できないケースや、ドライタイプで肉芽腫性病変があった場合には、エコーガイド下で針生検を実施したり、血液を採取して検査センターへ提出します。

その他、高ガンマグロブリン血症(蛋白分画検査)の有無、抗体価の測定、炎症反応(α1AG、SAA等)の高値、眼症状、神経症状などの所見を総合して診断します。

ただ、ドライタイプのFIPは診断が非常に難しいケースがあり、治療薬を試験的に投薬し、その反応により診断する場合もあります。

FIPの治療

最近まで、猫のFIPは完治できる病気ではありませんでした。

無治療で経過観察するとウエットタイプで約2〜4週間程度の余命であり、ドライタイプでは2〜6か月程度だとされています。

一般的に市販されている薬剤を用いた有効な治療法はなく、全身性あるいは典型的な症状を示す症例はほとんど例外無く数日~数ヶ月の経過をたどり亡くなってしまうことが多いです。プレドニゾロンやインターフェロン、イトラコナゾールなどで治療することで延命効果があったという報告もありますが、残念ながらあまり良好な効果は期待できないのが現状です。

現時点で考えられるFIPの治療薬の候補は下記のようにいくつかあります。ただ、国内では動物薬の認可を受けたものは存在しておらず入手も困難なため、一般的にはFIPに対する治療は支持療法が中心になっていました。

ここ最近になって従来の「FIPは予後不良である」という常識が180°変わりました。海外で製造されているFIPの抗ウイルス薬を用いたり、人用の新型コロナウイルスの治療薬をFIPの治療に用いたりする治療が行われるようになってきており、良好な治療成績が報告されています。

論文中の数値をみると…

・生存率 82.2%(116/141頭)

・84日投薬終了後の再発率 2.5%(3/116頭)

と良好な治療成績が報告されています。当院でもFIPに対して各種の抗ウイルス薬を用いた治療を多く行っており、ほとんどの場合でFIPの症状が改善しています。

↑FIPに特徴的な黄金色の腹水・胸水

さいごに

FIPは進行が速い場合、発症してから数日~1週間以内(発症すると平均生存期間は9日間)に亡くなってしまうケースもあります。

FIPを発症した猫ちゃんの飼い主さんが情報を入手し、「治療を始めたい」と思っても、抗ウイルス薬を取り扱っており治療を行っている動物病院はまだ少なく、最悪のケースではFIPの進行が速いと治療開始が間に合わない可能性も考えられるため、色々とタイムリミットもありハードルが高いのが現状になっています。

当院では緊急を要するFIPの猫ちゃんの治療をすぐに開始できるようにするため、抗ウイルス薬の取り扱いをしており在庫を確保しています。

当院では今までに200症例以上のFIPの猫ちゃんの診断、治療を行ってきました。その経験上でも上記の論文と同様に高率で症状の改善が認められています。

FIPの治療を希望される方や、抗ウイルス薬についてお聞きになりたい方、すぐに治療を開始したい方、FIPの診断・治療について質問等がございましたら診察時間内に下記までお問い合わせのうえ受診してください。

TEL: 078-707-2525

9:00~12:00 17:00~20:00

水曜日休診

垂水オアシス動物病院

獣医師 井尻

治療実績の一部をご紹介

①ドライタイプFIP

品種:MIX

年齢:1歳2か月

性別:去勢済雄

体重:3.6kg

体温:39.7℃

症状:食欲不振

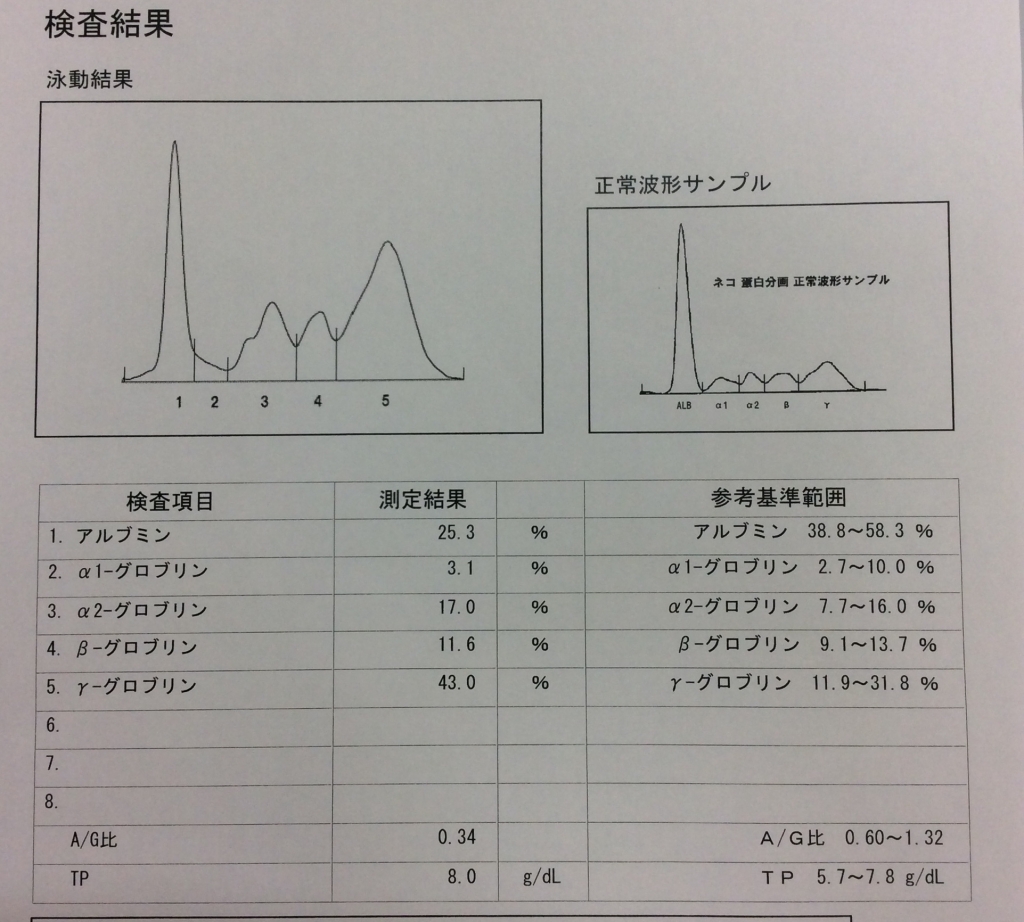

治療開始前に検査をすると、炎症反応の数値が高くSAA>225↑(正常は<5.5)、腹部リンパ節の腫大(14mm↑)、貧血(HCT30%↓)、グロブリン分画が高くAG比が低い(AG比0.34↓)、血液中のコロナウイルスPCR検査が陽性でした。

※FIPの場合、AG比が低い値になっていることが多く(FIPの猫はAG比0.6以下になっていることが多いです)、治療を行い状態が改善するとほとんどの場合でAG比は0.6以上に上がってきます。

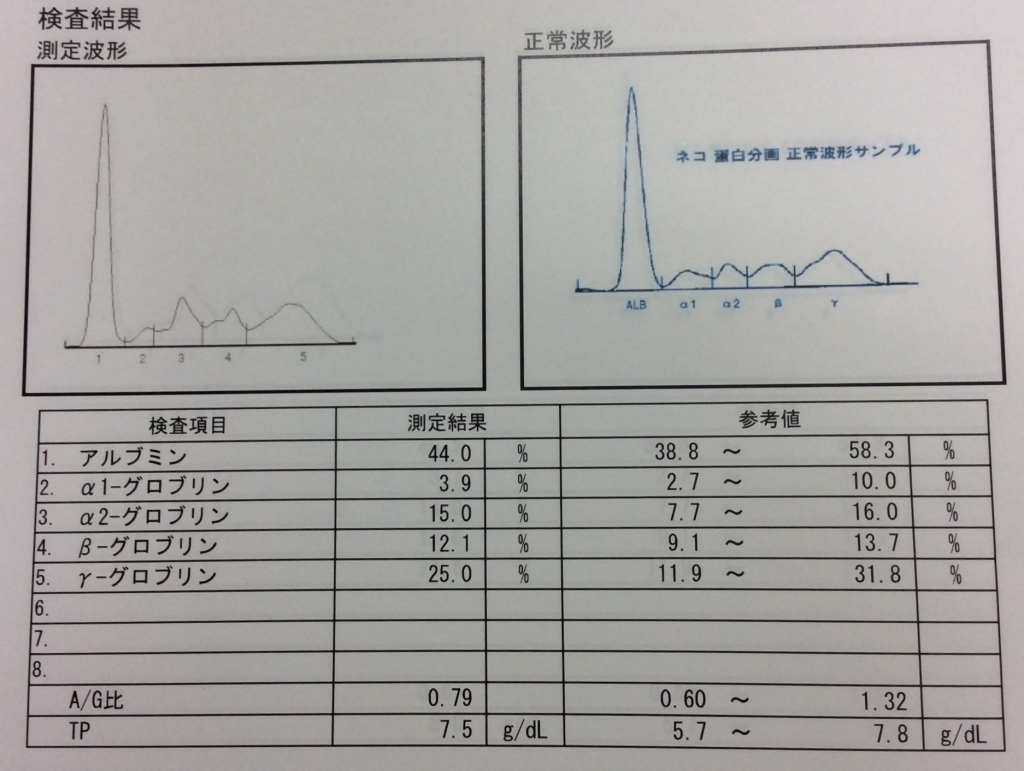

ドライタイプのFIPと診断して投薬を開始し、治療終了時に検査をすると、炎症反応の数値は正常に戻りSAA<3.75(正常は<5.5)、腹部リンパ節の腫大無し、貧血無し(HCT46.5%)、AG比0.79↑と上昇、血液中のコロナウイルスPCR検査が陰性になり、食欲不振の症状も改善しました。

②ウエットタイプ(胸水)FIP

品種:MIX

年齢:2歳8か月

性別:避妊済雌

体重:2.1kg

体温:37.9℃

症状:食欲不振、元気消失、呼吸速迫。

治療開始前に検査をすると、炎症反応の数値が高くSAA16.36↑(正常は<5.5)、胸水の貯留、グロブリン分画が高くAG比が低い(AG比0.36↓)、胸水中のコロナウイルスPCR検査が陽性でした。

↑治療前

↑治療後

治療開始後、1週間くらいで胸水貯留が無くなり、治療終了時には一般状態が改善し、PCR検査も陰性になり、AG比も正常値になりました。

③ウエット+ドライ混合タイプFIP

品種:サイベリアン

年齢:8か月

性別:避妊済雌

体重:2.8kg

体温:40.7℃

症状:避妊手術後にしんどくなってきて、食欲不振、元気消失、両眼が白い(ぶどう膜炎)。治療開始前に検査をすると、炎症反応の数値が高くSAA>225↑(正常は<5.5)、腹水の貯留、グロブリン分画が高くAG比が低い(AG比0.27↓)、腹水中のコロナウイルスPCR検査が陽性で、FIPと診断されました。

↑治療前:腹水と胸水が少し貯まっていました

↑治療後:腹水と胸水が消失し、検査の異常値も正常になり、一般状態が改善しました。